ヴァイキングの装飾と武具──力・信仰・物語を刻む表現文化

ヴァイキングの装飾と武具

「ヴァイキング」と聞くと、波涛を切り裂く長船、戦士の勇姿を思い浮かべる人は少なくないでしょう。

しかし彼らは、単に武力を振るうだけの存在ではありませんでした。

戦具や装飾品には緻密な美意識や信仰・象徴性が刻まれ、彼らの文化と世界観を映し出す鏡でもありました。

本記事では、ヴァイキングの装飾・武具装飾の機能と意味を、考古学的知見を踏まえて改めて俯瞰します。

ヴァイキング美術と装飾の背景

ヴァイキング美術の系譜

ヴァイキング(北欧・ノルスマン)美術は、ノルス・アート(Norse Art)とも呼ばれ、ケルト・ゲルマン・東方美術など複数文化の影響を受けながら発展しました。

装飾の多くは金属・石・骨など耐久性のある素材に残るため、実際の美術記録は不完全ですが、それでも多様なモチーフや技法が確認されています。

金属工芸技術の成熟

ヴァイキング時代の金属工芸技術は、失蜡法(ロストワックス)、鋳型・複製型、金属線の撚り・捻り技法、象嵌・打ち出し・線細工・粒飾などを組み合わせた高度なものでした。

とりわけ、撚り線技術を用いた腕輪・ネックリングは美しく統一感のある模様を示し、ねじり構造の「自己整形式パターン」が繰返性を支えたという研究もあります。

また、銀のリサイクル利用(hacksilver)や微調整を重ねて用いる実践も確認されています。

武具・防具の装飾:象徴と権威の視覚化

武器・鞘・柄への装飾例

ヴァイキングの武具にも装飾例はあり、銀線インレイ、幾何学文様、象嵌などが見られます。

たとえば、イングランドで発見されたSkerne剣 では、柄部に銀線・銅線を用いた幾何学模様が施されています。

また、River Witham 出土の剣には、銀・銅合金を駆使したインレイ文様が確認されています。

ヘルメット・防具装飾の実例

ヘルメット装飾では、ゴトランド島の Lokrume 出土の断片(眉部品)は、鉄地に銀象嵌・ニエロ仕上げが施されており、幾何学的な編み交ぜパターンが認められます。

また、デンマーク・Gevninge 出土のヘルメット眼部断片は、青銅製に金箔装飾を施した例と考えられており、装飾的ヘルメットの可能性を示唆します。

ただし、これらの装飾例は非常に限定的であり、完全な装飾ヘルメットが広く使われていたわけではありません。

むしろ、装飾性を持つ例は権威ある人物や儀礼的用途向けだった可能性が高いです。

意味論と象徴性

装飾武具は、所有者の富・権威・名誉を視覚的に表す「ステータス・シンボル」としての役割を果たしたと考えられます。

また、戦場や集団行動において“誰のものか”“どのグループに属するか”を示すための識別機能も併せ持ち得たとする見方があります。

ただし、現存資料が限定的であるため、その機能をすべての装飾に適用するには慎重さが必要です。

加えて、装飾には信仰・聖性・魔除け性を担う意味があった可能性もあります。

たとえば、ルーン文字を武具に刻む例や、神話的動物モチーフ(カラス・狼・蛇・竜など)が装飾に取り入れられた例が複数確認されます。

ただし、どの装飾が“護符”的意味を持っていたかを確定する資料は限定的であり、「すべてが魔除けであった」といった過度な一般化は避けるべきです。

象徴モチーフ:ルーン・動物・幾何学

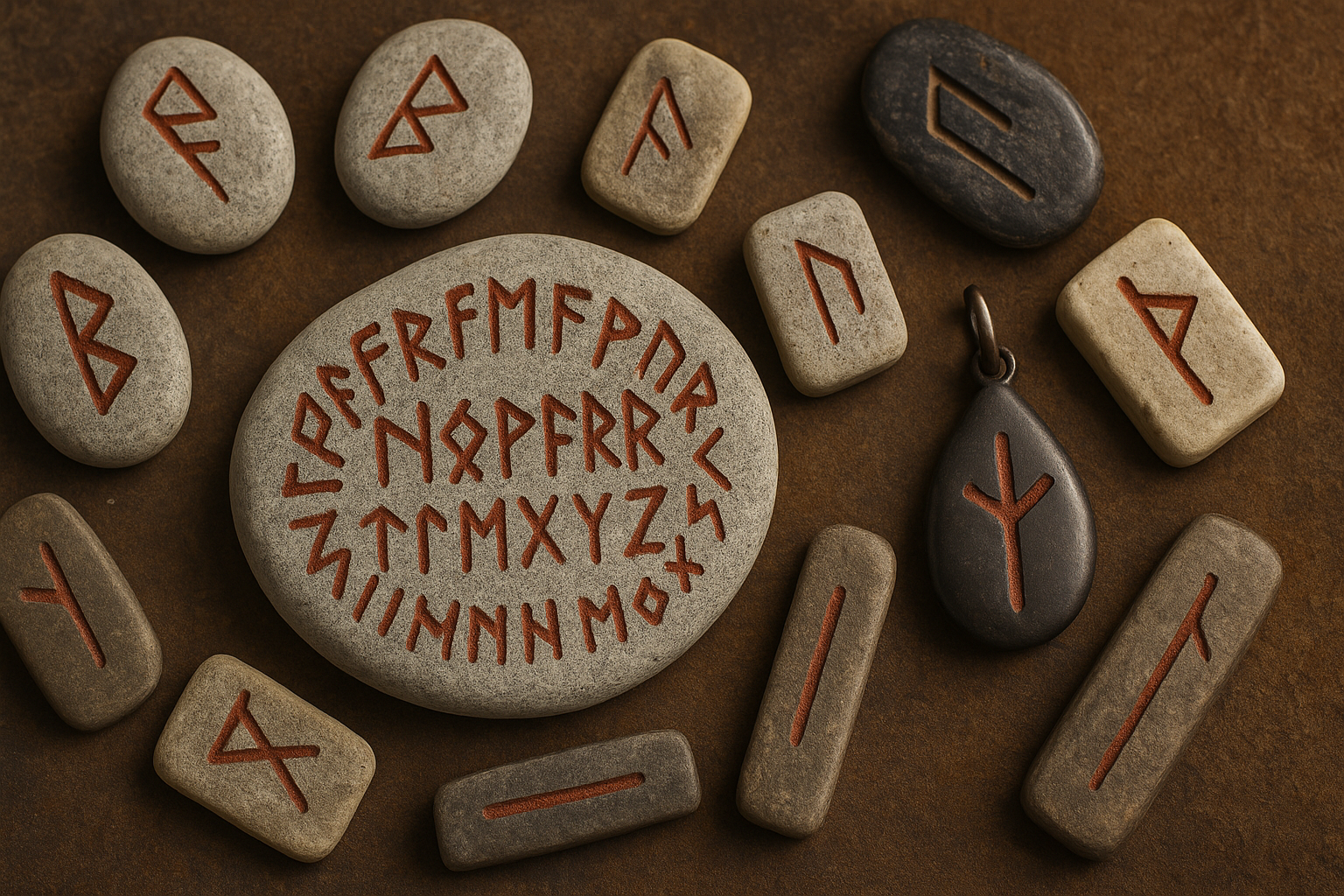

ルーン文字

ルーン文字は、名付け・祝福・祈願・魔的呪文的性格を帯びる記号として機能した可能性があります。装飾品や武具に刻まれたルーン例が複数報告されています。

ただし、刻まれたルーン1つひとつの意味を確定できる事例は稀で、そこには解釈の余地を残す必要があります。

動物モチーフと神話象徴

ヴァイキング美術には動物図像(カラス・狼・蛇・竜・鳥・鹿など)が頻出します。これらは北欧神話や象徴性と結びつけて解釈されることが多いです

たとえば、オーディンの眷属としてのカラス、狼(フェンリル/ギルヴィ等)、蛇・竜(ミズ ガルズ、ヨルムンガンドなど)との関連性がしばしば論じられます。

ただし、すべての動物モチーフが特定神話対応を持つわけではなく、単に抽象的装飾モチーフとして用いられた例も多くあります。

幾何学・絡線文様

幾何学文様・絡線文様(インタレース)は、ヴァイキング美術の主要な文様構成要素です。

文様の密度・複雑性には時代・地域差があり、ボーレ(Borre)、ジェリング(Jelling)、マンネン(Mammen)、リンゲリケ(Ringerike)、ウルネス(Urnes)といった様式区分が美術史的に認識されています。

こうした文様は、抽象性を保ちつつ象徴性を帯びうるため、“家系・地域性を示すマーク”と解釈されることもありますが、常にそうであったとは言えません。

社会的・日常的側面:装飾と身分

ヴァイキング社会では、装飾品は身分・富・所属・見栄の表現手段でした。

特に女性の衣服や装身具(ブローチ、ベルト金具、ペンダントなど)は、日常・社交・同行者への印象を重視する用途を持っていた可能性があります。

装飾品は、単なる飾りではなく実用性(服を留める、帯を締めるなど)と結びついた道具性を兼ねることが多く、そのデザイン性と機能性は融合していました。

また、装飾品は副葬品としても重要で、埋葬時にそのまま持参・貢献される例も多くあります。

これにより、故人の社会的地位・信仰方向性を表す意味を担っていました。

交易を通じて得られた銀・金・異文化の装飾素材(たとえば東方由来の金属片・ビーズなど)が組み込まれることで、国外要素を装飾に取り込む例も見られます。

現代への継承と注意点

現代ではヴァイキング風アクセサリーやタトゥー、ゲーム・物語作品における北欧風装飾が人気ですが、これらは歴史資料を解釈・再構成した“再現・創作”であり、必ずしも史実と一致するわけではありません。

特に有名な誤解例として「角付きヘルメット」のイメージがありますが、考古学的出土例には角付きヘルメットは確認されておらず、19世紀以降の創作イメージとして定着したものです。

まとめ

ヴァイキングの装飾・武具装飾文化は、美と力、信仰と象徴、物語と所属感を刻み込んだ複層的な表現世界でした。

武具に施された銀線文様やルーン文字、動物モチーフや幾何学文様は、単なる飾りを超えて、所有者のステータスや信仰、物語性を伝える“生きた記号”だった可能性があります。